女儿呼救:苦涩泪水能叫打我爸爸的人住手吗?

今年的二月十七日,我姑姑独自去呼兰监狱探视爸爸时,我爸爸是被人背进接见室的,他面部浮肿,说话困难,费了好大劲儿,姑姑才听懂了一句,爸爸说,姓田的医生威胁他:整死你政府都不管。姑姑哭了!我听到后也哭了!可这苦涩泪水能叫打我爸爸的人住手吗?

我爸爸是因为看到有人修炼法轮功,难治的病好了、酗酒的不喝了,更因为他自己在一次车祸中连着喊了几声“法轮大法好”竟平安无事了,使他明白了法轮大法的伟大,才走入大法修炼中的。修炼后的爸爸,变得更好了。如果我对爸爸有意见又说不过他的时候,只要我说“真、善、忍”,那我准赢。

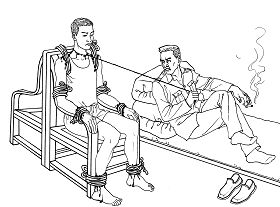

二零一三年三月二十九日,爸爸在依兰县三道岗镇搭乘顺路车被警察绑架。十四天后,满身伤痛的爸爸病恹恹的被警察送回来,我着急地问:“爸爸,你怎么了?你病了么?为什么不敢大声咳嗽?牙怎么掉了?手为什么总捂着胸?你哪里疼?”爸爸告诉我,他被警察绑坐了二十小时的刑椅,牙是被打掉的,左肋骨这疼。警察逼着妈妈交了一万元钱“保证金”,走了。四月二十日,我和妈妈带爸爸去医院,院方开出的诊断是:肺部两侧均有空洞。

中共酷刑示意图:绑在椅子上 |

七月十七日早五点,依兰县法院法官张安克、依兰县国保大队和三道岗镇派出所的警察穿着便衣三人闯进我家,不容分说的给伤病未愈的爸爸强行铐上手铐,从家中拖走了。第二天,依兰县法院在家属没到的情况下非法开庭,非法判爸爸五年徒刑。在法庭上,爸爸说自己遭到酷刑。法官却说:“这事与本案无关。”

二零一三年十月二十一日,姑姑和妈妈去探视爸爸,爸爸是被两个人架着胳膊走进接见室的,他浑身哆嗦、语言断续、表情呆板、反应迟钝,姑姑和妈妈的心一阵阵刺痛!爸爸刚说了一句“有个穿白大褂的人打我”,呼兰监狱教改科科长王晓臣就立即叫两个人把爸爸拖走了,不让家人接见了。

之后妈妈往返七次,监狱都不让见爸爸。妈妈要求监狱公开病例、公开会见视频、做法鉴,无罪释放我爸爸!但这一切要求被监狱拒绝。无奈之下,我妈妈请了律师,将呼兰监狱控告到哈尔滨滨江检察院和监狱管理局。

妈妈历经周折,才于二零一四年一月九日见到爸爸。爸爸的脸浮肿的很厉害,说话非常吃力,只能慢慢的吐着一个一个字,妈妈问:有没有人打你?爸爸不连贯的说:“打就打了吧。”

一月二十七日,快过年了,我和妈妈去监狱要见爸爸,监狱百般阻挠,体重只有七十多斤的妈妈急得在监狱刑罚科办公室抽搐了,我不禁大哭,我怕妈妈有事,又怕爸爸出事!妈妈抽搐近五个小时,才清醒过来了。监狱才不得不让我们见爸爸。

万万没有想到的是,短短的十八天,爸爸的身体状况更糟了,他是被两个犯人连架带拖十分吃力地到接见室,他面部浮肿,老是往外吐舌头、流口水,好半天才很费力的吐出一个字来——我们还是听清了:“打了。”看得出爸爸非常想说话,可是又说不出来,我想摸摸爸爸浮肿的脸,隔着玻璃那是不可能的,我想拉拉爸爸的手也做不到,我们父女俩隔着玻璃,泪眼对望着、对望着……

爸爸的后面有警察在监视着,我和妈妈的旁边也站着医院监区队长姜亮,我想和爸爸说话,可是只有一部电话妈妈拿着,另一部却在姜亮的手里监听,妈妈说孩子都一年没见到他爸爸了,姜亮这才把电话交到我的手里,我问爸爸有没有人打你,爸爸说:打了。这时姜亮说:张金库,你说谁打你了?还打了?张金库,你要是能好好说咱就见,你要是不好好说咱就别见了,咱就回去吧。

我哭着对姜亮说:你干什么威胁我爸啊?你不许威胁我爸。姜亮又说:你看你爸脸色比你妈脸色还好呢,你看看。

我妈妈问爸爸:你脸现在肿了?你脸到底是怎么弄的啊?姜亮说:她说是肿的,我说胖的,她不信,她非得说是肿的。里面的警察也附和着嘲笑爸爸。

姜亮还时不时的打断爸爸和妈妈的谈话。我还有好多话要和爸爸说。可是时间到了。

后来妈妈找到一位很有威望的老中医,把爸爸的状态告诉了他,问爸爸身体有没有危险,老中医说:“根据你说的状态,这个人是心、肺、肾全部衰竭,生命垂危,而且大脑中枢神经被破坏了。

请大家帮我想想办法吧,我怎样做才不会失去我的爸爸?